Une délégation française a été reçue en audience par l’évêque de Rome, le jeudi 3 septembre à midi. Constituée à l’initiative de l’architecte Raphaël Cornu-Thénard et emmenée par le président de la Conférence épiscopale de France, Mgr Eric de Moulins-Beaufort, elle comptait la comédienne Juliette Binoche, le chercheur et essayiste Pablo Servigne, l’adjointe à la mairie de Paris, Audrey Pulvar, la juriste Valérie Cabanes, le journaliste et poète, Jean-Pierre Denis, l’économiste Elena Lasida, les entrepreneurs écologistes Elena et Maxime de Rostolan, Laurent Landete, le directeur général délégué du Collège des Bernardins, l’ingénieure Hélène Le Teno, Damien Nodé-Langlois, professeur de SVT et apiculteur, l’agriculteur du Loiret Aurélien Gonthier, Xavier Houot, directeur environnement de la filiale française d’un grand groupe multinational, et l’auteur de ces lignes.

L’unicité de la Terre et de chaque vie.

Ce groupe bigarré étonne par sa constitution. Nous avons pourtant fait l’expérience, par-delà nos différences, que le défi écologique, son urgence, sa gravité, et l’espérance qui nous anime, exigent désormais d’adopter une démarche transversale : l’écologie ne peut plus être la chapelle de Paul ou d’Apollos (1 Co 1, 11-13), ni d’un groupe, fût-il constitué de militants héroïques, ni d’une formation politique isolée, mais doit devenir le souci et l’espoir de chacun d’entre nous. Et sur ce chemin, les chrétiens, parmi d’autres, ont leur mot à dire.

La reconstruction sociale et écologique de nos sociétés est le grand projet que nous avons l’opportunité de mettre en œuvre dans les années, les décennies qui viennent. Non pas une contrainte de plus mais une chance. Non un problème mais une solution. Un projet qui rassemble au lieu de diviser comme le fait l’utopie post-libérale de privatisation du monde, qui en vérité est à l’origine d’une grande partie de nos maux : dès lors que vous considérez que la Terre est votre propriété privée, vous croyez pouvoir la détruire. Et tôt ou tard, vous tiendrez également votre voisin pour votre propriété : un siècle et demi après son abolition, l’esclavage est ce vers quoi reconduit à bas bruit l’ubérisation du marché du travail qui tente de substituer aux relations salariales régulées par un siècle de luttes sociales, la solitude d’auto-entrepreneurs en réseau condamnés à la misère. Or, tandis que, si vous cassez votre tronçonneuse (pour prendre un exemple cher au regretté David Graeber), vous pourrez toujours vous en procurer une autre, nous n’avons pas de seconde planète. Cette unicité de la Terre où nous vivons renvoie à une autre, celle de ma vie, la vôtre. C’est ici, au croisement de ces deux unicités, que la tradition spirituelle chrétienne peut intervenir dans les débats que suscite la question écologique. Je n’ai qu’une vie, irremplaçable, et personne ne peut la vivre à ma place ; nous n’avons qu’une planète, non-substituable à du capital comptable, et nul ne peut instruire la relation que nous entretenons avec elle à notre place. Il me semble que c’est la conscience aiguë du caractère infiniment précieux de ces deux singularités qui a constitué le ferment de l’amitié dans notre petite délégation française. Si nous ne sommes pas capables, collectivement, de prendre soin de la singularité de chacune de nos existences, comment prendrons-nous soin de la planète, et réciproquement ?

Sur ce “fondement” dont la force s’est révélée peu à peu au cours de notre voyage, nous sommes donc allés “papoter” avec le Pape. François avait préparé un texte pour nous que, finalement,… il n’a pas lu. Ce texte mérite néanmoins d’être médité que l’on soit chrétien, ou non, au même titre que l’encyclique Laudato Si’. J’en retiens notamment cette phrase :

“ce sont la même indifférence, le même égoïsme, la même cupidité, le même orgueil, la même prétention à se croire le maître et le despote du monde, qui portent les hommes, d’un côté, à détruire les espèces et piller les ressources naturelles, et, d’un autre côté, à exploiter la misère, abuser du travail des femmes et des enfants, renverser les lois de la cellule familiale, ne plus respecter le droit à la vie humaine, depuis sa conception jusqu’à son achèvement naturel.”

Elle fait écho à ce paragraphe fameux de Laudato Si’ (LS 123) :

“C’est la même logique qui pousse à l’exploitation sexuelle des enfants ou à l’abandon des personnes âgées qui ne servent pas des intérêts personnels. C’est aussi la logique intérieure de celui qui dit : ‛Laissons les forces invisibles du marché réguler l’économie, parce que ses impacts sur la société et sur la nature sont des dommages inévitables’”,

qui, à son tour, déployait ce qu’écrivait déjà Benoît XVI : «Toute atteinte à la solidarité et à l’amitié civique provoque des dommages à l’environnement» (Caritas in Veritate, CV 51).

Ceux qui aujourd’hui détruisent les écosystèmes naturels au motif qu’ils tiennent le rendement du capital pour prioritaire, ceux qui refusent toute régulation écologique de leurs activités économiques et financières au nom de la “liberté d’entreprendre”, ceux qui renoncent à imposer ces régulations au secteur privé parce qu’ils feignent de croire que la main invisible du marché pourvoira, tous participent d’une même logique, commune à la pédo-criminalité et à la maltraitance des seniors. Les responsables, du privé comme du public, qui, aujourd’hui, font mine d’être proches de l’Eglise catholique et, en même temps, promeuvent les traités commerciaux bilatéraux incompatibles avec l’Accord de Paris, réintroduisent les néonicotinoïdes, étendent la liste des oiseaux éligibles à la chasse, continuent de subventionner les fossiles, refusent toute régulation financière et toute éco-conditionnalité aux aides publiques, bloquent la refonte du statut de l’entreprise dans le Code civil pour l’orienter vers l’intérêt général… devraient méditer un tel jugement. L’Eglise catholique, quant à elle, a d’énormes efforts à fournir pour se débarrasser du cancer de la pédo-criminalité qui la ronge (laquelle, selon François, est intimement liée à un cléricalisme qui confond autorité et service avec pouvoir et manipulation). Réciproquement, l’Evangile ne peut pas non plus se laisser instrumentaliser par certains politiques, qu’ils soient de gauche, de droite ou de l’extrême-centre.

Rompre avec la virilité carnivore et occidentale ?

La nouveauté du discours qu’avait préparé François, me semble-t-il, c’est l’introduction du parallèle avec l’exploitation du travail des femmes, que l’on ne trouvait pas dans Laudato Si’. Dans un pays comme la France où un sondage IFOP indique qu’une femme sur dix est violée et une autre meurt tous les trois jours sous les coups de son compagnon, dans ce même pays où en moyenne, désormais, les femmes sont pourtant plus diplômées que les hommes, voilà aussi un rapprochement à méditer. Ce que Derrida, à partir d’une autre tradition spirituelle, juive cette fois, désignait par carno-phallogocentrisme[1], je crois, rejoint l’intuition sous-jacente au texte de François : il y a un lien profond entre

1) notre attachement à manger de la viande et à signifier par là notre triomphe violent au faîte de la hiérarchie trophique des prédateurs,

2) le machisme qui continue de sévir en France (en dépit de #Meetoo, l’affaire Weinstein, etc.);

3) le mépris occidental pour tout ce qui ne relèverait pas de la rationalité grecque du Lógos et qui dérive très vite vers le racisme dont la campagne ignominieuse menée contre la députée Danièle Obono révèle la prégnance au sein de la droite extrême.

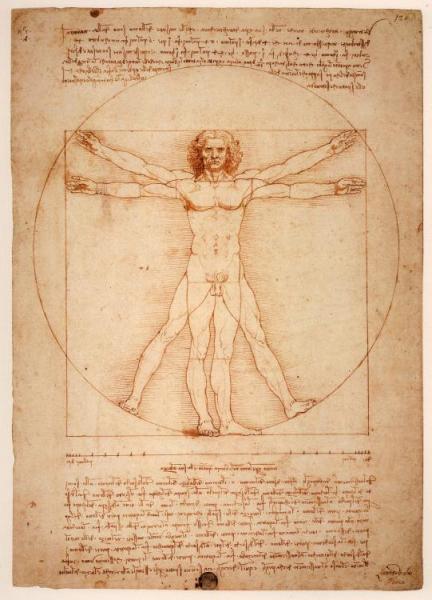

La reconstruction écologique de notre société passe par le renoncement à ces trois formes d’hybris qui disent toutes un rapport violent à l’altérité, celui d’un mâle blanc, adulte, en bonne santé, qui se croit “maître et despote” du monde. Peut-être est-ce cet homme-là qu’incarne dans notre imaginaire l’uomo di Vitruvio du génial Léonard de Vinci : un homme perdu dans une solitude métaphysique sans recours, armé de la seule géométrie pour, croit-il, asservir l’autre, qu’il soit féminin, jeune, vieux, non-humain ou, tout simplement, différent.

C’est avec cette anthropologie carno-phallogocentrée que, dans le discours qu’il a improvisé avec nous, François nous a invités à rompre. Comment ? On nous incitant à nous mettre à l’écoute des populations autochtones, celles-là même que le fascisme environnemental et social de Jaïr Bolsonaro, comme l’indifférence de la communauté internationale, sont en train de condamner à mort dans le geste même où nous abandonnons l’Amazonie. Les Indiens des forêts amazoniennes, estime François, peuvent nous apprendre ce qu’aucun logiciel d’intelligence artificiel ne pourra jamais faire : la sagesse qui réarticule la tête, le coeur et les mains[2], et qui consent à se laisser toucher par la tendresse. Quel chef d’Etat, aujourd’hui, ose faire l’apologie de la tendresse ? J’en ai discuté lors d’une belle émission sur France Culture avec Etienne Klein, tandis que nous écoutions ensemble la Rêverie de Debussy (interprétée par Samson François). La tendresse ne renvoie pas à quelque mièvrerie adolescente : elle est la pointe extrême du courage puisqu’elle consiste au contraire à oser se laisser toucher par la joie et la détresse d’autrui. Elle est toujours politique.

Se laisser toucher par l’étranger

On la retrouve discrètement évoquée dans la fameuse parabole évangélique du Bon Samaritain (Lc 10,25-37). Le texte de Luc ose dire qu’un Samaritain, qui n’est pas Juif, apercevant un homme Juif blessé sur le bord du chemin, est “remué aux entrailles” (littéralement, en grec : remué au lieu de l’utérus) avant de voler à son secours. Et, bien sûr, les métaphores féminines, dont celle de l’utérus, abondent immédiatement, pour tenter de dire cela. Non pour cantonner la femme dans le rôle de “bonne mère de famille bourgeoise, douce avec ses enfants et tendre avec son mari” où une certaine phallocratie aimerait bien la reléguer de nouveau, mais pour faire comprendre aux lecteurs mâles ou xénophobes de la Bible qu’ils ont là quelque chose à apprendre. Si je ne suis pas remué aux entrailles par la souffrance des “damnés de la Terre” (Fanon), je ne le serai pas davantage par la fonte irréversible des glaciers dans les Alpes. Comment pourrai-je décider de prendre soin (cuidar) des uns et des autres ? Il n’y a pas de politique du care sans le courage de la tendresse. Car, bien sûr, c’est un risque : là où je suis tendre, je suis aussi vulnérable ; accepter de baisser la garde, c’est consentir à rester désarmé face à la possible violence d’autrui. Mais si je reste caparaçonné dans l’armure où je cherche refuge pour éviter les coups, comment pourrai-je un jour accueillir la consolation ?

Se mettre à l’écoute des populations autochtones et, plus généralement, des plus pauvres, pour apprendre d’eux ce que nous ne savons plus, et notamment une autre anthropologie, rejoint bien évidemment l’invitation qui sous-tend l’œuvre de Philippe Descola et d’Eduardo Viveiros de Castro. Pareille expérience exige de rompre avec l’ontologie naturaliste qui croit que le non-humain est sourd et muet, laquelle a envahi nos esprits européens depuis le Grand Siècle. Cela procède d’un décentrement de soi qui exige de se mettre vraiment à l’écoute d’autrui, de prendre le risque de changer d’avis, de prendre la place de l’autre, sans quitter la sienne. Le théologien jésuite Christoph Theobald voit dans cette expérience, éminemment spirituelle, le secret du lien social[3]. François l’a baptisée à juste titre : la mystique de la fraternité (Evangelii Gaudium, EG 92). Un certain réflexe laïcard rechignera à laisser République, démocratie côtoyer la mystique. C’est que cette dernière doit s’entendre au sens que lui donnait Michel de Certeau, l’un des auteurs favoris de François :

« est mystique celui ou celle qui ne peut s’arrêter de marcher et qui, avec la certitude de ce qui lui manque, sait de chaque lieu et de chaque objet que ce n’est pas ça, qu’on ne peut résider ici ni se contenter de cela. Le désir crée un excès. Il excède, passe et perd les lieux. Il fait aller plus loin, ailleurs. Il n’habite nulle part. Il est habité, dit encore Hadewijch, par “un noble je ne sais quoi ni ceci ni cela, qui nous conduit, nous introduit et nous absorbe en notre Origine”» [4].

Une telle soif jamais désaltérée peut prendre la forme de la règle d’or évangélique : “tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux” (Mt 7,12 ; Lc 6,31) laquelle procède d’une inversion et d’une extension hyperbolique de la règle hébraïque : “Ce que vous ne voudriez pas qu’autrui vous fasse, ne le lui faites pas” (Tobit 4,15 et Talmud de Babylone, Bavli Shabbat, 2, 31a). Très loin de l’autisme méthodologique auquel semble vouloir se condamner l’utilitarisme contemporain, John Stuart Mill avait inscrit la version évangélique au cœur de son économie politique. Elle ouvre à l’infini du désir — “tout ce que vous voudriez…”— de celui ou celle qui ne peut s’arrêter de marcher…

Mais l’expérience que décrit Christoph Theobald renvoie aussi bien à l’impératif catégorique kantien (“agis en toute chose de telle sorte que la maxime de ton action puisse devenir une règle universelle”, Grundlagen der Metaphysik der Sitten) où Paul Ricoeur lisait d’ailleurs une réécriture de la règle d’or évangélique. Aucun dialogue, aucun compromis politique, aucun contrat social, aucune République ne peuvent se construire sans consentir au risque d’un universel qui ne s’atteint pas par l’abstraction hors-sol mais par le consentement très concret à se laisser toucher hic et nunc. Le reste se réduit à une juxtaposition de monologues où l’on ne s’écoute plus, comme cela arrive trop souvent dans les interminables tables rondes qui tiennent lieu de forum politique. Et lorsque la rationalité stratégique échoue à converger vers des compromis win-win, la “loi du plus fort” reprend aussitôt le dessus : en témoignent, en France, les mains arrachées et les visages défigurés de nos gilets jaunes.

Synodalité et démocratie

Dans un commentaire récent que François vient de rendre public au sujet de sa propre relecture du Synode de l’Amazonie, l’évêque de Rome porte un autre jugement sévère, sur le Synode lui-même cette fois : « Il y a eu une discussion ... une discussion riche ... une discussion bien fondée, mais pas de discernement, ce qui est autre chose que d'arriver à un consensus bon et justifié ou à des majorités relatives ». Pourquoi cette absence de discernement ? Parce qu’aurait régné, selon François, une atmosphère incompatible avec un authentique synode, syn-hódos, c’est-à-dire un chemin parcouru ensemble : « Une atmosphère qui finit par déformer, réduire et diviser l’assemblée synodale en positions dialectiques et antagonistes qui n'aident en rien la mission de l'Église. Parce que chacun retranché dans “sa vérité” finit par devenir prisonnier de lui-même et de ses positions, projetant ses propres confusions et insatisfactions dans de nombreuses situations. Ainsi, marcher ensemble devient impossible.» Que faut-il comprendre, ici, par un authentique discernement collectif qui aurait manqué à l’assemblée synodale ? A coup sûr, comme le rappelle Antonio Spadaro dans son commentaire, François fait référence au discernement ignatien dont les Exercices spirituels fournissent un cadre où le désir qui habite le retraitant viendra composer un tableau. Au cœur se situe, justement, l’expérience d’inculturation de l’Autre, la mystique de la fraternité dont la règle d’or se veut la maxime universelle et que Theobald caractérise comme l’expérience de “prendre la place de l’autre sans quitter la sienne”.

Si le synode sur l’Amazonie est resté accroché à une rationalité stratégique, celle qui compte les voix, soupèse les majorités, calcule les rapports de force, combien plus cela est-il vrai des nos discussions politiques ? Lorsque Raphaël Cornu-Thénar a reconnu avec courage que la jeunesse française est plus avancée en matière d’écologie que l’Eglise de France, François l’a remercié chaleureusement. Cela vaut tout autant pour notre classe politique qui, dans sa majorité, se contente de rhétorique écologiste et fait semblant d’écouter les appels de sa jeunesse en colère tout en dénigrant Greta Thunberg.

La mystique de la fraternité, serait-ce troisième pilier de notre devise républicaine qui constitue le secret de tout discernement démocratique et donc de la possibilité même d’inscrire la liberté et la légalité dans nos institutions ? François comprend les réformes qu’il tente d’impulser au sein de l’Eglise comme un changement de “style institutionnel”. N’est-ce pas ce dont la République française a elle aussi besoin ? Il nous sera bien difficile de réinventer, aujourd’hui, le contrat social et écologique sans en passer, d’une manière ou d’une autre, par cette expérience de décentrement. Une fraternité qui inclut aussi bien l’étranger et la femme que le Frate Lupo (frère loup) de François d’Assise. Comment reconstruire une souveraineté républicaine qui ne soit pas xénophobe mais hospitalière ? Ou, de manière équivalente, qui ne soit pas prédatrice mais à l’écoute de notre “sœur mère la Terre” (Laudato Si’) ? Qui cherche vraiment à réduire les inégalités plutôt que de mettre en œuvre “l’option préférentielle pour les riches” à laquelle s’alimente le post-libéralisme contemporain ? C’est le sentier synodal que nous devons parcourir ensemble. Et sur ce chemin, l’expérience spirituelle des chrétiens, parmi d’autres, à son mot à dire.

[1] cf. Jacques Derrida, Points de suspension, Entretiens, Ed : Galilée, 1992, p. 249.

[2] Une articulation qui inspire notamment le projet pédagogique du Campus de la transition écologique https://campus-transition.org/, à côté de Montereau fault-Yonne.

[3] Cf. notamment Ch. Theobald, « La règle d’or chez Paul Ricœur. Une interrogation théologique », Recherches de science religieuse, 83/1 (1995), 43- 59 et “La Foi trinitaire des chrétiens et l’énigme du lien social : contribution au débat sur la `théologie politique’ ” in Le Christianisme comme style. Une manière de faire de la théologie en postmodernité Tome 1, CF 260, Paris, Ed. du Cerf, partie IV, chap. 2, 2007.

[4] La Fable mystique I, XVIe-XVIIe siècle, [1982], Gallimard, coll. « Tel », 1987, p. 408.